Jean-François Mallet : "90% de la cuisine d’un pays se mange dans la rue"

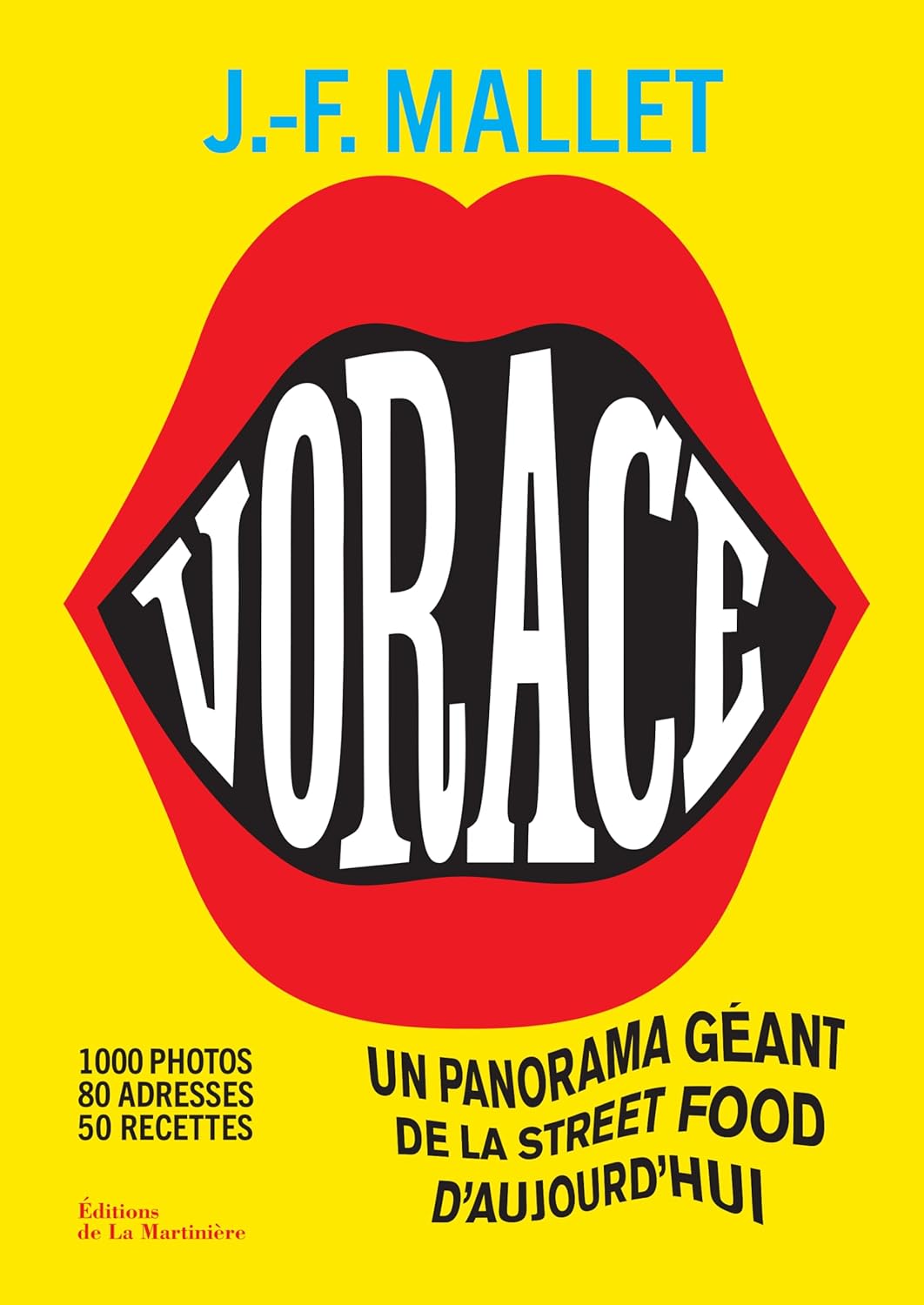

Photojournaliste depuis plus de vingt ans, notamment pour le magazine Saveurs qui l’a envoyé dans le monde entier, auteur de plusieurs ouvrages sur la street-food, cuisinier passé par les cuisines de Joël Robuchon, Jean-François Mallet publie Vorace aux éditions de La Martinière (29,90 €). Un livre de photos (1000 !) à feuilleter comme un film, où son Canon Mark III et son 35 mm captent ce que l’on ne voit plus à force de scroller : la vie vraie de 80 lieux parisiens, loin des images trop léchées d’Instagram.

Par Pomélo

(c) Jean-François Mallet, Vorace, aux éditions de La Martinière

Photojournaliste depuis plus de vingt ans, notamment pour le magazine Saveurs qui l’a envoyé dans le monde entier, auteur de plusieurs ouvrages sur la street-food, cuisinier passé par les cuisines de Joël Robuchon, Jean-François Mallet publie Vorace aux éditions de La Martinière (29,90 €). Un livre de photos (1000 !) à feuilleter comme un film, où son Canon Mark III et son 35 mm captent ce que l’on ne voit plus à force de scroller : la vie vraie de 80 lieux parisiens, loin des images trop léchées d’Instagram.

Par Pomélo

(c) Jean-François Mallet, Vorace, aux éditions de La Martinière

Sirha Food : Vous sortez Vorace, un livre de photos. Quel a été le déclic pour ce projet ?

Jean-François Mallet : Ce qui m’intéresse dans la vie, c’est la photo de rue, le reportage, le contact. On dit toujours que « dans ce métier, le reportage est au coin de la rue », je me suis toujours gardé cette phrase, quand bien même j’ai beaucoup pris l’avion, jusqu’à deux longs courriers par mois. Mais surtout, j’ai vu le changement de ma ville, Paris, en me promenant et en écoutant mes filles qui ont 15 et 18 ans. Je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup de nouvelles petites adresses qui avaient ouvert post-Covid et qui n’étaient pas forcément dans les quartiers historiques, comme on disait, c’est-à-dire pas le 13ème pour manger asiatique ni Porte de la Chapelle pour manger indien. Je pensais réaliser un livre de 200 pages et je suis revenu voir l’éditeur en leur disant que je pouvais faire un annuaire tellement ça s’était développé depuis 2020. C’est devenu une nouvelle façon de manger, quelque chose d’important pour les Parisiennes et les Parisiens, notamment le midi. Paris est devenu un estomac général.

S.F : Comment avez-vous travaillé ?

J-F.M : J’ai attaqué les photos au mois de mai. À ce moment-là, je me dis que je vais faire comme un vrai reportage, c’est-à-dire que je me lève à 4h du matin, je bois un café noir, je me fais un œuf, je me prépare, je mets des chaussures pour marcher mais je ne me déguise pas en touriste comme si j’étais au fin-fond du Vietnam. Je prépare mes appareils photo comme si je n’allais pas rentrer à mon studio. Je pars, je marche, je regarde. Je sais que je vais manger au moins six fois dans la journée. Je me déplace en métro, j’ai de l’argent liquide dans la poche. Toute une espèce d’organisation qui fait que je suis en grand reportage dans ma propre ville. Avec mes images, je montre ce qu’on aurait pu écrire, c’est un travail de photojournaliste. Les clients sont visibles en train de manger, je leur demande toujours si je peux les prendre une photo. Il y a par exemple ce couple d’Allemands qui a fait la queue 35 minutes pour avoir un sandwich et un verre de blanc chez Alain Miam Miam. Il était 16h, et ils mangent comme mangeaient les Japonais il y a 10 ans chez Lipp (célèbre brasserie parisienne, NDLR). Pour eux, c’est le vrai exotisme. Il y a une sorte de pèlerinage. De jeunes Suédois, à qui je demandais dans une des adresses du livre s’ils voulaient des adresses de restaurants français, m’ont répondu : « Non, ça, c’est chiant ». Est-ce qu’il faut aller jusqu’à dire qu’il y a un grand remplacement de la cuisine française par cette street-food ? C’est un autre débat.

S.F : Depuis la rentrée et ces dernières semaines, on a entendu dans les médias les restaurateurs se plaindre que les Français fuyaient les restaurants…

J-F.M : Mais les Français ne fuient pas les restaurants, ils fuient les restaurants hors de prix où l’on sert des trucs pas bons à manger. Les gens avec qui j’ai discuté dans les 80 lieux du livre travaillent énormément, ils ont un monde de dingue et ne savent pas comment faire pour nourrir toute leur clientèle. Je pense que la restauration est en train de changer. Vous arrivez dans de nombreuses brasseries, vous attendez des plombes. Puis on vous emmène une carte qui est toujours la même, je peux la faire de tête : salade du chef, œuf mayo, avec des œufs achetés en seau et de la mayo en tube, steak tartare arrivé sous vide… Je ne les attaque pas, je trouve que c’est très dur le métier de restaurateur traditionnel, je le connais par cœur (Jean-François Mallet est d’abord cuisinier, diplômé de l’école Ferrandi, NDLR). Mais à la fin, leurs clients en ont pour 25 euros minimum et ils se sont ennuyés. Et puis tu t’es nourri mais tu n’as pas bien mangé. Quand je demande à mes filles où est-ce qu’elles veulent aller manger ce soir, elles me répondent : « Mais papa, on ne dit plus ça. On dit : Qu’est-ce que vous voulez manger ? ». On a envie de manger une pizza, OK, on va chez Guillaume (Grasso, le patron de la pizzeria napolitaine du même nom dans le 15ème arrondissement de la capitale, NDLR). On a envie de manger un burger, on va chez Spécimen. C’est l’estomac qui parle.

S.F : Et concrètement, c’est quoi la street-food à Paris ?

J-F.M : En cherchant un restaurant asiatique au milieu des cités du 13ème, je tombe sur un restaurant colombien. Je rentre et je vois que le bonhomme écrit lui-même sur son menu qu’il fait de la street-food et ajoute « J’aime bien faire de la street-food mais quand les gens la mangent sur place. S’ils emportent, c’est moins bon ». Je trouve son raisonnement génial. Pourquoi il dit ça ? Parce que la street-food à Paris, ce n’est pas la street-food en Asie, qui correspond à des échoppes sur le trottoir. Ces gens-là, s’ils avaient l’argent, ils auraient un restaurant. C’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé à Singapour : le mec qui a eu une étoile Michelin pour son échoppe (Chan Hon Meng, NDLR) a ouvert un restaurant tout de suite après. La street-food, c’est une façon libre de manger, et en tant que Français, on a parfois du mal à comprendre ce que c’est, parce que nous, on parle de restaurants, d’auberges, de brasseries, etc. Il faut savoir que 90% de la cuisine d’un pays se mange dans la rue et pas dans un restaurant. C’est mon introduction. En Italie, les restaurants gastronomiques ne font pas de la cuisine authentique, ils font de la cuisine gastronomique. Vous voulez une friture de poissons à Gênes ? Ça se passe dans la rue. Évidemment, il y a trois tables, le chauffage l’hiver et un comptoir mais ça, c’est un plat de street-food.

S.F : Considérez-vous que Paris soit une capitale de la street-food ?

J-F.M : Il y a beaucoup de communautés étrangères qui sont arrivées à Paris dernièrement, avec une augmentation énorme de différentes cultures culinaires. Donc évidemment que Paris est devenue une ville-monde où l’on mange vraiment de tout. Ce qui est intéressant, c’est que les premiers clients des restaurants chinois sont des Chinois, les premiers clients des restaurants colombiens sont des Colombiens, les premiers clients des restaurants péruviens sont des Péruviens… C’est assez incroyable parce que cette cantine générale du nouveau Paris, de la nouvelle façon de manger, nourrit aussi les gens qui habitent dans Paris et qui ne sont plus des Français qui cherchaient cette cuisine. Beaucoup des étrangers que j’ai croisés me disent : « C’est meilleur ici que chez nous. C’est-à-dire que les produits sont meilleurs. Les normes d’hygiène, le fait que ce soit à Paris, machin, c’est quand même plus contrôlé, tout ça. Et on a affaire à des vrais endroits », voilà ce que c’est Paris.