Zazie Tavitian, la journaliste qui croque bien son époque

Par Pomélo

Photo par Pauline Gouablin

Elle est l’une des journalistes gastronomiques les plus talentueuses de la nouvelle génération. Chroniqueuse sur France Inter, cette trentenaire écrit aussi pour Le Monde et L’Obs et se raconte sans fard sur Instagram. Portrait d’une future grande dame du journalisme culinaire français, jamais là où on l’attend, et co-autrice au printemps d’un… cahier de vacances (presque) comestible.

Quel est ton regard sur le métier de journaliste gastronomique en 2025 ? Tu te présentes comme ça ?

Je dis souvent que je suis journaliste spécialisée dans l’alimentation, parce que je trouve que « gastronomique » peut sonner un peu pompeux. Les gens imaginent que c’est de la critique de restaurants et que tu passes ton temps à y manger avant d’écrire sur ce que tu manges. Les mêmes personnes me disent aussi : « Tu as trop de chance ». C’est peut-être un problème, car c’est un métier où tu peux — et dois — faire bien plus que ça. Finalement, il est très rare — voire cela n’existe presque plus — que des journalistes exercent comme critiques gastronomiques. J’aime beaucoup mon métier, mais je peux aussi me montrer critique envers lui : on pourrait aller plus loin, il pourrait être mieux pris au sérieux par les rédactions et les grands journaux ; il mériterait d’avoir une place plus politique qu’il n’a pas encore.

Tu veux dire par exemple que dans les pages « société » des journaux, il pourrait y avoir davantage de sujets liés à l’alimentation ?

Oui, mais plus que ça : je me dis que les sujets « alimentation » dans les rubriques lifestyle devraient être plus politiques. On est à un moment où le monde de l’influence est hyper présent et occupe une grande place. Il y a des influenceurs qui font des choses très bien, mais je trouve que c’est parfois brouillé avec le métier de journaliste gastronomique en ce qui concerne les recommandations. Les grands médias auraient intérêt à remettre du lifestyle très indépendant dans leurs pages pour que ça ait une vraie valeur ajoutée. Sans prétention, c’est ce que j’essaie de faire dans mon travail.

Tu as un exemple ?

Le restaurant Les Beaux Mets, par exemple, à la prison des Baumettes. On peut ne pas juste dire « ce restaurant est très bon », mais expliquer comment il s’inscrit dans un plan de réinsertion et, plus largement, se demander comment on traite les détenus en France, ce que signifie la prison dans notre société… Quand j’écris sur l’image du chef de cuisine dans la fiction, cela permet en même temps de parler des violences en cuisine. Un podcast sur le pain en Algérie peut amener une réflexion sur la colonisation et l’accaparement des terres. Et puis, cela peut être moins sociétal : quand je prépare une sélection de bières pour L’Obs, plutôt que de m’appuyer uniquement sur des échantillons de marques liées de près ou de loin au groupe Heineken, y compris des marques indé, je vais appeler un peu partout en France pour trouver de petits brasseurs.

Tu te déplaces régulièrement de toi-même en reportage, en ville comme à la campagne, ce qui n’est pas le cas de nombreux journalistes gastronomiques…

C’est hyper important de continuer à faire du reportage. Il y a moins de moyens dans les médias, mais c’est aussi à nous, journalistes — même en freelance — de montrer aux rédactions que ça ne coûte pas si cher : en prenant des billets de train peu chers, en faisant l’aller-retour dans la journée sans réserver un hôtel, ou en couplant avec un article pour un autre magazine et en mutualisant les frais. L’idée, c’est aussi de rencontrer des agriculteurs, de ne pas rester focalisé sur le seul duo « chef-restaurant ».

Le guide Michelin parle des restaurants trois étoiles comme de tables qui « valent le voyage ». Tu as raconté des histoires où la qualité de la production d’un agriculteur vaut, elle aussi, le voyage ?

J’ai un tropisme pour les vaches laitières et il y a une agricultrice que je suis allée voir à Avessac (Loire-Atlantique), Mathilde Roger-Louët, de la Ferme Saint-Yves : elle fait des glaces avec le lait de ses vaches. C’est une histoire très classique des fermes françaises : les grands-parents de son compagnon avaient des vaches laitières, le père est parti sur une exploitation intensive et le fils revient à une économie plus raisonnée ; il repasse en bio mais se demande comment gagner sa vie, donc Mathilde valorise les produits de la ferme avec de la glace vendue une fois par semaine sur place. Elle a été formée par un Meilleur Ouvrier de France. J’ai trouvé une excuse pour en parler lors d’une chronique d’On va déguster dans une émission sur les cookies, parce qu’elle prépare notamment une glace aux cookies. Et j’adore la crème glacée « cookie dough » de Ben & Jerry’s. Sans snobisme, il faut manger « de la ferme à l’assiette », c’est méga concret : ce sont des gens qui font ça pour survivre, ils ont des vies dures. Ils étaient hyper contents de passer sur France Inter, ils ont même pu venir en plateau et ont reçu de nombreuses commandes après.

En ce moment, je me pose aussi la question de qui parle de ces sujets-là : donner la voix à des personnes concernées, pas seulement à des journalistes parisiens. Dans une future carrière, si je suis rédactrice en cheffe d’un média ou d’une rubrique bouffe, j’aimerais réfléchir à ça : éviter que ce soient toujours des Parisiens qui parlent de la campagne — surtout quand il est question d’agriculture. Bon, c’est exactement ce que je suis, mais ce serait bien de se poser la question.

Tu as une obsession très présente dans les photos de ton téléphone : les pâtes. Où mange-t-on d’excellentes pâtes à Paris ?

Près de chez moi, il y a Mian Guan, rue de Belleville : des pâtes chinoises tirées à la main ou coupées au couteau. J’adore la soupe de nouilles au porc épicé haché, avec les nouilles au couteau qui sont les plus grosses. C’est vraiment trop réconfortant. En pâtes italiennes, il y a Mulino Mulè, avec des pâtes aux boulettes de bœuf. Sinon, j’en mange surtout à la maison : j’achète beaucoup de pâtes de la marque Rummo. Chez Eataly, ils ont des pâtes plus « chic » que j’achète parfois, car elles sont moins chères que dans toutes les autres épiceries. Les pâtes fraîches de l’enseigne Miyam également : elles ne sont pas très chères et elles sont bonnes. Je pense aussi à celles, fraîches, de Dilietta, l’épicerie-traiteur du restaurant Dilia.

Qu’est-ce que tu sens en ce moment comme tendances dans la Food ?

J’ai l’impression que tout le monde s’est remis à manger plein de chips et il y en a énormément, avec plein de goûts. C’est le pire de l’industriel. La marque Bret’s s’est mise à faire des chips goût yakitori, par exemple. C’est marrant parce que tu peux le poster sur Instagram et, en même temps, c’est le genre de chose que tu ne défendrais pas en tant que journaliste. Mais il y a un « cool » de la chips aux goûts industriels ; je pense que Bret’s a très bien réussi sa pub. Plus globalement, le mauvais goût peut devenir du bon goût. Plein de bouquins sont écrits là-dessus, sur la revendication du mauvais goût. Je pense au livre de Rose Lamy, Ascendant beauf (éditions du Seuil), publié en avril dernier.

Du côté des tendances artisanales, je vois plein de nouveaux glaciers à Paris, comme Glaster. Après, il y a les grandes tendances dont la presse a déjà longuement traité, comme les coffee-shops qui ont éclos dans la capitale « comme des petits pains » et qui relèvent un peu du luxe accessible — comme ce fut le cas avec les pâtisseries avant ça. On peut se poser la question : jusqu’où peut-on utiliser et explorer les codes populaires ? Je comprends qu’on ait envie, dans tel ou tel quartier, d’ouvrir un bon coffee shop, mais moi, je me questionne sur la gentrification. Oui, le quartier va voir arriver de nouvelles populations, les gens vont se mélanger, mais c’est toujours une mixité qui se fait un peu dans un sens. Après avoir réfléchi, je me dis que la solution serait, par exemple, de garder un café filtre à 2 € ou de faire en sorte que l’espresso au comptoir n’excède pas 1 €. Heureusement, des lieux pensent à ce genre de choses, comme cette boulangerie de Dieppe que j’adore, Aux Pains Populaires, qui se creuse la tête sur les conditions de travail des employés, le prix des produits… Et ce n’est pas que de façade. J’ai senti une vraie inflation ces deux dernières années ; je me suis mise à moins fréquenter les restaurants. C’est bien de rester connectée à la réalité quand tu es journaliste. Mon avantage, c’est qu’en tant que journaliste pigiste (rémunérée à l’article, NDLR), tu n’es pas très riche.

(c) Pauline Gouablin

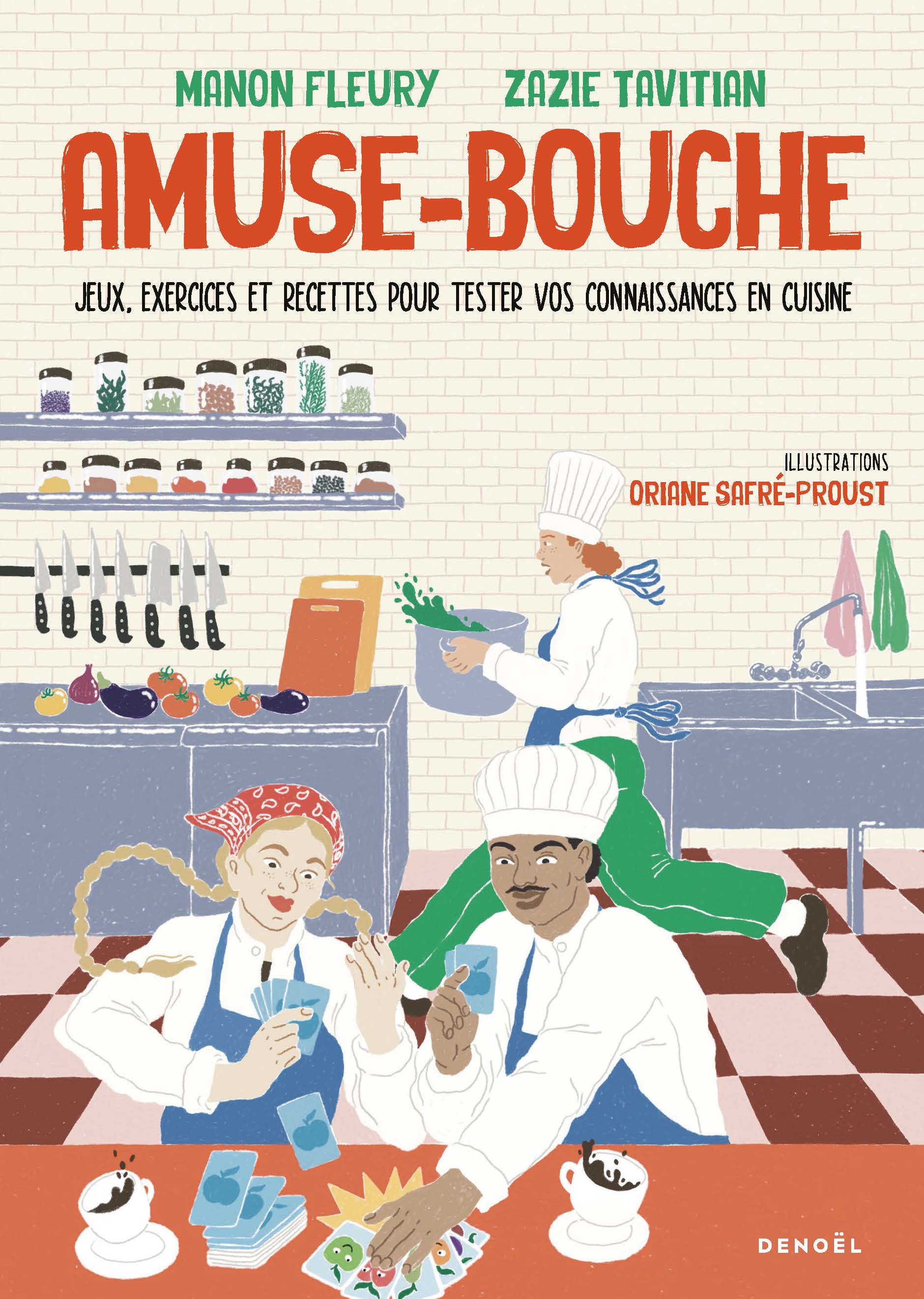

Tu as co-écrit avec la cheffe étoilée Manon Fleury (restaurant Datil à Paris) Amuse-bouche, un livre de jeux et d’exercices autour de la cuisine, illustré par Oriane Safré-Proust et publié par la maison d’édition Delanoël en mai dernier. Comment est né ce projet ?

L’éditrice, Talya Chaumont, avait déjà publié un carnet sur le féminisme avec l’humoriste et chroniqueuse Charline Vanhoenacker ; elle m’a demandé si un projet autour de l’alimentation m’intéressait. Je me suis beaucoup amusée à imaginer tout ça : relier des pièces de viande à leurs animaux respectifs, trouver des solutions de devinettes et de blagues (« Que fait une salade qui va à la montagne ? »*), associer les bons raviolis aux bons pays (modak, body, klepe, ça vous parle ?), ou inventer un quiz sur les bonnes manières. Avec Manon (Fleury, cheffe de cuisine très engagée), on a fait en sorte qu’on apprenne plein de choses également, y compris sur les vêtements de cheffes et de chefs, ou les violences en cuisine. Pour la couverture aussi, on ne voulait pas représenter un seul chef en cuisine, parce qu’il y a toute une brigade aux fourneaux. Et pas que des blancs. Ce n’est pas pour être « politiquement correct », c’est aussi la réalité d’un restaurant.

Réponse : de la mâche à pied.